Izquierda, derecha, delante, detrás

Años después de que se anunciase el Fin de la Historia, la Historia ha demostrado que no solo sigue vivita y coleando, sino que además está dispuesta a seguir dándole grandes sorpresas a quienes la daban prematuramente por enterrada. Lejos de la ensoñación de un mundo en calma donde nadie le disputaría ya jamás su hegemonía al capitalismo y en el que solo cabría preocuparse de la gestión de la bonanza, el mundo comienza a caminar en una dirección muy diferente a la que se anunciaba como la Pax Capitalista. Una nueva corriente va tomando fuerza en Occidente, de Hungría a Brasil, de Estados Unidos a Gran Bretaña, de Bélgica a Italia. Es un nuevo movimiento que tiene características e idiosincrasias propias en cada país; pero, en su afán por constreñir la realidad a un marco conocido, los medios de comunicación lo retratan con una serie de adjetivos comunes: neoconservador, populista, ultra derecha, xenófobo, misógino … Los analistas se preguntan una y otra vez qué está pasando con la ciudadanía occidental, por qué le está dando la confianza, con cada vez más fuerza y en cada vez más países, a movimientos tan retrógrados. Los partidarios de la izquierda tradicional se rasgan las vestiduras al ver a obreros votando por esas opciones, traicionando así sus valores de clase, mientras que la derecha tradicional va sucumbiendo a la tentación de integrar los elementos más reaccionarios del nuevo discurso porque perciben que es eso lo que los votantes quieren, y poco a poco van convirtiéndose en malas copias de lo mismo.

¿Qué está pasando en el mundo? Y más importante: ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué ahora la ciudadanía está siendo cautivada por discursos que prácticamente no se oían desde los años 30 del siglo pasado? Más inquietante aún: ¿acabará el mundo en una nueva barbarie multitudinaria como las que conocimos entonces?

No conociendo, como no conozco, todas las claves y motivos por las que está pasando lo que está pasando, me propongo en este ensayo analizar la situación socio-política de Occidente, principalmente de Europa, usando un trazo grueso y de seguro con muchas imprecisiones, errores y sesgos personales. A pesar de mi notoriamente insuficiente formación para hablar de estos temas y la imprecisión de lo que ahora comentaré, creo sinceramente que se le debería dar a la cuestión una orientación completamente diferente a la que se le está dando comúnmente, y es eso lo que me ha animado a escribir este ensayo. Comencemos, pues, con la discusión del concepto u orientación derecha-izquierda.

El origen del concepto dicotómico derecha-izquierda puede ser rastreado probablemente al final de la época moderna, cuando en los Estados Generales de Francia los representantes de la nobleza se sentaban a la derecha del rey, y los representantes de las clases menestrales y burguesas de sentaban a su izquierda. Es interesante constatar que, ya en su origen, la derecha y la izquierda representaban solo a una fracción minoritaria de la sociedad, los primeros a los muy privilegiados y los segundos a los bastante privilegiados. Aquella primera derecha se caracterizaba por la defensa a ultranza de la tradición en general y de la monarquía y el sistema estamental en particular. Su contraparte, la izquierda de aquel momento, pretendía introducir muchas reformas, en particular para permitir el florecimiento del comercio y la liberalización económica en general. Es decir, cada una de ellas pretendía defender sus privilegios o, como mínimo, aquello que le daba una ventaja. Es por eso que después de las convulsiones que generó la Revolución Francesa en todo Europa, cuando el polvo de aquella vorágine comenzó a asentarse, por todo el continente se formuló ese eje derecha-izquierda habitualmente en forma bipartidista, adoptando habitualmente los nombres (con matices según el país) de Conservadores y Reformistas. Recordemos una vez más que en esa fase incipiente de la configuración derecha-izquierda los partidos no representaban, ni pretendían representar, al conjunto de la ciudadanía, ni siquiera a la mayoría de la misma, sino tan solo los intereses de la nobleza de sangre, la derecha, y de la nobleza del dinero, la izquierda.

Se puede argumentar, con cierta razón, que aquella incipiente izquierda representaba mejor los intereses de la mayoría que la derecha, ya que en el fondo las medidas de liberalización favorecían el desarrollo económico y a la postre debían redundar en una mejora general de las condiciones de vida. Sin embargo, carentes de los más elementales sistemas de protección social, la generalización de los nuevos sistemas de explotación económica, con un exilio del campo a la ciudad en muchos casos forzado (recordemos los «enclosures» ingleses) lo que se consiguió fue la explotación laboral de la masa de antiguos campesinos y ahora obreros que carecían de todo y cuya única riqueza era su progenie, su prole (de ahí la palabra «proletariado»). Paradójicamente, el mantenimiento de las estructuras del Antiguo Régimen como propugnaba la derecha de aquel entonces hubiera dejado al campesinado en una cierta miseria, cierto, pero menos abyecta que la que provocó el primer capitalismo. Así que al final aquella derecha tenía una visión más social, porque en el fondo propugnaba un modo de vida más sostenible.

A finales del siglo XIX, con la emergencia de los movimientos obreros, los conceptos de izquierda y derecha comienzan a evolucionar. Por un parte, cada vez más países europeos han dejado atrás la monarquía, mientras que el modelo imperante en las colonias americanas que se independizan es, de manera natural, la república. La defensa de la sociedad estamental al estilo Antiguo Régimen pierde prácticamente todo su sentido, y en los pocos sitios donde pervive una sociedad bastante estamental (como España) la nobleza de sangre y de dinero se fusionan (habitualmente, mediante matrimonios de conveniencia), convirtiéndose así la derecha en la defensora del statu quo. Por su lado, la presión de los movimientos obreristas desencadena la aparición de un nuevo concepto de izquierda que pueda ser realmente antagónico al nuevo concepto de derecha, mientras que los antiguos Reformistas se convirtieron en algo que se denominó Centro pero que era en realidad un apéndice moderado de la derecha. Mientras, la nueva izquierda se nutre de los movimientos socialistas y comunistas. No fue una emergencia nada sencilla, porque con ese nueva dicotomía el eje derecha-izquierda cubría por primera vez a toda la sociedad y además lo hacía de manera muy desigual: la derecha representaba a la mayoría del poder económico y social pero a la minoría de la población, mientras que la izquierda representaba un poder económico-social casi nulo pero con una mayoría de la población. La consecuencia directa de un cambio tan radical fue el rechazo por parte de quien detentaba el poder y la persecución y represión feroz de los izquierdosos, las cuales fueron contestadas con huelgas, sabotajes, secuestros y asesinatos.

Describir la convulsa evolución de la lucha derecha-izquierda a lo largo del siglo XX sería excesivamente largo y complejo para un ensayo que pretende centrarse en los problemas actuales. Simplificando una barbaridad lo que ha sucedido en el último siglo, podríamos decir que tras años de disputa de la hegemonía del discurso, y con dos guerras mundiales e innumerables más locales de por medio, revoluciones comunistas incluidas, se acabó fraguando un acuerdo de convivencia entre los principales representantes de los dos bandos Por un lado, la derecha aceptó que se tenían que hacer algunas concesiones en materia de prestaciones sociales para poder garantizar la paz social, mientras que la izquierda aceptó no cuestionar en lo esencial el capitalismo mientras se establecieran sistemas estatales de protección social, lo que comúnmente se conoce como «estado del bienestar«. Había nacido la socialdemocracia.

Gracias a la bonanza económica (en Occidente, otra cosa sería si mirásemos al conjunto del mundo), el nuevo sistema de equilibrios pudo aguantarse bastante bien durante casi 30 años, lo cual no es nada despreciable. Es en ese momento cuando se asienta la idea de derecha e izquierda que subsiste hoy en día como un sobreentendido. Esencialmente, se considera que la derecha aboga por darle ventajas a las empresas pues considera que ello estimula el crecimiento económico y al final toda la sociedad sale beneficiada, aunque más aquellos que más se lo merecen. Por su parte, la izquierda parte de un posicionamiento más pesimista, considerando que sin la debida protección hay capas muy amplias de la sociedad que sufren y de manera muy injusta, y aboga por el establecimiento de un sistema de ayudas, protecciones y subsidios que ciertamente lastran un poco el crecimiento económico pero que garantiza un mínimo de dignidad a todos los ciudadanos. Por eso se suele considerar que la derecha es mejor gestora de la economía, mientras que la izquierda gestiona mejor los derechos sociales.

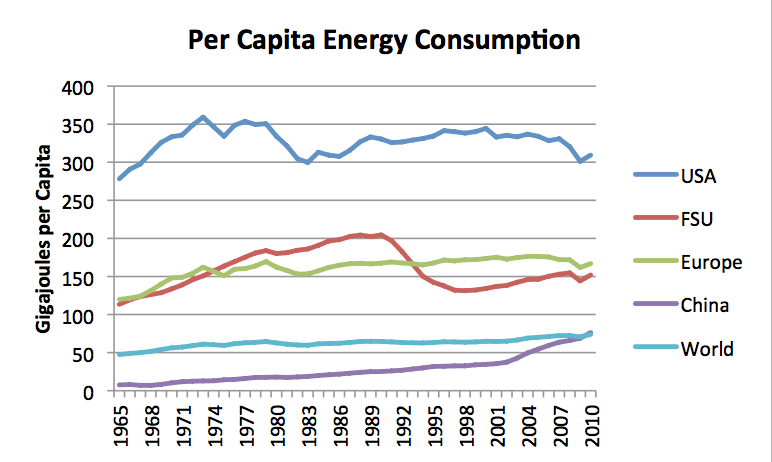

Todo este esquema se puedo mantener durante las décadas de la gran expansión, es decir, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, hasta el abandono del patrón oro, en 1972. Es un período caracterizado por un crecimiento económico muy constante, impulsado por la disponibilidad creciente de la energía abundante y barata del petróleo y del resto de combustibles fósiles. Sin embargo, en 1971 los EE.UU. llegaron a su cenit de producción de petróleo crudo convencional y el mundo cambió para siempre. No es ninguna casualidad que, en términos reales, la renta disponible de la clase trabajadora occidental haya disminuido consistentemente desde finales de los años 70, y es que la energía per cápita disponible llegó a su máximo en Occidente también por esas fechas.

|

| Imagen de https://ourfiniteworld.com/2012/03/12/world-energy-consumption-since-1820-in-charts/ |

Es pues en la década de los 70 del siglo XX que el capitalismo se ve confrontado por primera vez con la existencia de límites biofísicos a su expansión, a la obviedad de que no se puede mantener un sistema económico basado en el crecimiento infinito (encima, exponencialmente acelerado) en un planeta finito. No es por tanto una casualidad de que sea justo en ese momento que emerge una doctrina económica que tiene mucho más de ideología que de ciencia: el neoliberalismo. Frente a la obviedad de los límites planetarios, el neoliberalismo propone la desregulación como antídoto, lo cual puede parecer extraño (los cambios en las regulaciones de los hombres no modifican las leyes de la Naturaleza) pero sin embargo es una receta eficaz para evadir a corto plazo esos límites. Y es que con la desregulación, los costes implícitos, no siempre visibles, de la actividad económica no son cargados a aquél que los genera, sino que son distribuidos a otros; y cuanto más artera y disimuladamente se haga esa redistribución, más efectivo será ese endosamiento de las externalidades. Así, las industrias más contaminantes, con mayor peligrosidad laboral o simplemente más penosas se instalan en países con regulaciones más laxas, mientras que los beneficios son rápidamente importados a los países de origen mediante la apropiada desregulación de los movimientos internacionales de capital. La resultante de este movimiento de adaptación del capital es para la mayoría bastante negativo: para aquéllos que viven en países donde se protegen menos los derechos laborales, ambientales e incluso humanos, porque sus condiciones de vida se degradan directamente con el establecimiento de esas empresas; y para aquéllos que viven en los países de origen de esas empresas, ahora deslocalizadas para no tener que pagar los esfuerzos de remediación ambiental y salarios más dignos, porque se pierde empleo y hace crecer el paro.

Así que, en resumen, la respuesta que se viene dando al problema de los límites biofísicos que marca el planeta desde la primera vez que topamos con ellos, hace ya cuatro décadas, es un cambio en cómo redistribuimos los recursos. Porque la economía es, precisamente, la disciplina que se ocupa de la asignación de los recursos escasos. Mientras la disponibilidad de esos recursos creció sin problemas, así subió la población y la prosperidad general. Y cuando en los 70 del siglo XX comenzaron los problemas, lo que se ha hecho es quitarle recursos a las clases populares para garantizar que el capital continuaba teniendo el rendimiento necesario para el mantenimiento de este sistema.

La crisis de los 70 es una crisis en la que la disponibilidad de recursos per cápita llegó a su máximo y por ello la solución pudo ser atribuir menos a cada ciudadano para mantener los rendimientos, siempre crecientes, del capital. Pero ahora nos enfrentamos a una crisis peor. Ahora no es que la disponibilidad de recurso per cápita disminuya: ahora de lo que hablamos es que la disponibilidad total de recursos ha llegado a su máximo y va a empezar a disminuir.

Desde comienzos del siglo XXI, la producción de petróleo crudo convencional comenzó a dar signos de estar llegando a su máximo, al cual llegó finalmente en 2005. Tres años después se desencadenó la Gran Recesión y desde entonces vivimos en un tiempo de prestado. Prestado, literalmente, por las compañías estadounidenses que explotan el fracking a pérdidas para poder mantener este sistema a flote, y como prestatario de última instancia el Gobierno de los EE.UU., que favorece los flujos inversores hacia el fracking apoyándose en la condición de divisa de reserva que tiene el dólar. Todo lo cual significa, sin embargo, leyes humanas que regulan cuestiones humanas; pero las leyes de la Naturaleza siguen siendo las mismas y nos dicen que, simplemente, vamos a ir disponiendo progresivamente, a lo largo de las próximas décadas, de cada vez menos recursos (pues el fracking y demás hidrocarburos alternativos no aumentan la energía neta producida, y el uso de recursos subprime lo que hace es empobrecer a la sociedad). Así que en realidad no se están aumentando los recursos disponibles, sino que lo que se está cambiando es cómo se asignan los recursos. Y se está haciendo lo mismo que en los años 70, solo que con una vuelta de tuerca más. Se trata, al final, de hacer pasar cada vez más estrecheces a una capa de la sociedad cada vez más amplia, mientras progresivamente se va adelgazando la clase media y se profundiza en el proceso de devaluación interna.

Pero, a pesar de la profundidad y alcance de estos cambios, los partidos políticos anclados en la dicotomía derecha-izquierda no han modificado en lo esencial su discurso. Los unos siguen confiando en que, con las mínimas pero necesarias concesiones, se podrá mantener la cohesión y la paz social. Los otros creen que, aceptando lo fundamental del capitalismo, se podrá repartir una parte de la riqueza generada para proteger a las clases más desfavorecidas. Tanto derecha como izquierda asumen que el crecimiento va a continuar, lo cual es fundamental para que sus estrategias tengan sentido. Pero si, como parece, estamos llegando al final del crecimiento, las dos estrategias son completamente erróneas. Son erróneas hasta el punto de que no están dando respuestas a los problemas de los grupos a los que representan. Eso es especialmente grave en el caso de la izquierda, porque la clase obrera a la que creen representar es una entidad en vías de extinción, mientras la mayoría de los anteriormente obreros van cayendo progresivamente en la Gran Exclusión. En suma, la izquierda está más desconectada de la que debería ser su base electoral de lo que lo está la derecha, simplemente porque ésta era antaño más numerosa.

El error de la derecha y la izquierda es aún más grave porque no se han dado cuenta de que el neoliberalismo se mueve en un eje que no es ni derecha ni izquierda. Más allá de las cuestiones de regulación económica, el discurso del neoliberalismo se basa en un concepto que tanto la izquierda como la derecha han hecho propio hasta el punto de no darse cuenta de que no es algo que corresponda a su orientación, sino que se mueve en un eje transversal, prácticamente perpendicular con el eje derecha-izquierda. Ese concepto es el del progreso.

Nadie, ni en la izquierda ni en la derecha, quiere ser tachado de reaccionario o de retrógrado, y todos asumen que el progreso es por sí una cosa buena. Pero, analicemos: ¿qué es el progreso? Progreso, por definición, es la continuación en la dirección que uno ya llevaba: es avanzar en la misma dirección. Durante las décadas de expansión económica, progreso fue aumentar la actividad económica, aumentar el PIB, aumentar la extracción de recursos, aumentar la población. Y mientras la disponibilidad de recursos aumentaba esta estrategia podía ser más o menos discutible (debido a todos los desequilibrios que genera en materia de inequidad o degradación ambiental, por ejemplo) pero era posible, y aseguraba una mejora progresiva para la clase media de Occidente. Y ahora que la disponibilidad de recursos ya no es creciente, progresar ya no significa una mejora para la mayoría, y en particular no lo supone para la clase obrera ni para la clase media ni para las clases menestrales ni para los pequeños empresarios ni para los empresarios de medio tamaño y al final ni siquiera para los grandes empresarios (¿ya vieron la quiebra de Sears?). En suma, no es bueno para la base electoral ni de la derecha ni de la izquierda. El único que sale beneficiado de proseguir la misma dirección, aunque sea por tiempo limitado, es el gran capital financiero. Es a éste a quien sirve y protege la doctrina neoliberal, y por su falta de comprensión del momento actual, también la derecha y la izquierda.

Sin embargo, la ciudadanía ha comprendido bastante mejor que los que se dicen sus representantes políticos quién es el enemigo y cómo le está perjudicando. Los ciudadanos se han dado cuenta de que ese «progreso» que se está vendiendo como algo deseable significa más deslocalización, más contratos basura, más explotación laboral, menos oportunidades para las pequeñas y medianas empresas, más ayudas para grandes capitales sin actividad productiva, más cargas para todos excepto para el sector financiero… Escuchan lo que dicen los representantes de la derecha y la izquierda y lo único que oyen y que ven es que se sigue en la dirección del progreso, es decir, de favorecer al gran capital en detrimento de la ciudadanía, sea esta obrero o empresario, profesional liberal o funcionario. Cada vez más ciudadanos han comprendido que la discusión se ha salido de la dimensión derecha-izquierda y avanza en otra dirección que en realidad no tiene que ver, la dirección denominada del progreso. Así que el terreno estaba abonado para alguien que propusiera avanzar en la dirección contraria a la del progreso. Si el progreso era «delante», la nueva dirección a la cual moverse está «detrás» (o, por ponerles nombres más adecuados, podríamos hablar de Progreso y Conservación).

Y exactamente eso es lo que está pasando: una parte creciente de la ciudadanía occidental le está dando la espalda a la concepción política convencional y está apostando por movimientos de corte reaccionario. Porque efectivamente eso es lo que son, movimientos de reacción, reacción a un progreso en la destrucción económica, ciudadana y ambiental. Y ése es el único rasgo realmente en común a todos los movimientos que surgen por todo lo ancho de Occidente: que son reaccionarios, frente un progreso sin sentido.

En sí, «reaccionar» contra ese «progreso» no es mala idea, viendo lo que se está entendiendo como «progreso». Lo malo es lo que se está colando en el pack, sin realmente tener ninguna justificación para ello: xenofobia, homofobia, antifeminismo, neoconservadurisimo… Nada de eso tiene que ver propiamente con la reacción necesaria al progreso (lo que debería ser la Conservación, en el sentido positivo del término: conservar aquello que es bueno y útil). Pero la percepción popular sí que engloba esos conceptos negativos con «lo que había antes», en épocas más atrasadas en las que el «progreso» no había aún arrasado todo. Y la gente compra la idea: si el lugar al que hemos avanzado es malo, el lugar de donde venimos tiene que ser forzosamente mejor. De manera intuitiva se comprende por dónde se debe tirar, aunque no tanto qué es exactamente lo que se busca.

En estos tiempos en los que está cuajando la nueva dicotomía «delante-detrás», «Progreso vs Conservación», ni desde la izquierda ni desde la derecha son capaces aún de reaccionar, incapaces como son de salirse del paradigma neoliberal. Lo que se está intentando es, a lo sumo, es negociar. Negociar una salida, algún pequeño cambio que permita prolongar el esquema habitual de las cosas sin cambiar nada de verdad. Están tan convencidos del mito del progreso que no se dan cuenta de que quizá no hay nada que negociar, que lo más probable es que no haya ninguna mejora real que se pueda hacer manteniendo el programa del progreso. Se negocia cuando desde el Gobierno de España se propone subir el salario mínimo a 900 euros al mes, y en seguida el Fondo Monetario Internacional le envía una advertencia. Pero, ¿realmente España no se puede permitir pagar un salario mínimo que apenas da para sobrevivir en una gran ciudad? Y si es así, ¿qué sentido tiene seguir adelante con este sistema? Se negocia también cuando se anuncia la próxima llegada de los coches eléctricos, a pesar de que se sabe de sobra que por sus limitaciones nunca serán una opción de masas; pero lo que sí que llegan y ya tenemos encima son nuevas medidas restrictivas para los coches de diésel, respuesta desde el Progreso al inevitable pico del diésel. Se negocia cuando se asegura que se pueden substituir sin problemas y en breve plazo las actuales fuentes de energía no renovables por sistemas de captación de energía renovable (con la idea de combatir el cambio climático, aunque por lo bajini se reconoce que también para adaptarse al declive de las fuentes no renovables), cuando las limitaciones de las energías renovables son tan evidentes que en Alemania la Energiewende ha sido un fracaso en términos de descarbonización de la economía alemana, y nadie quiere perder competitividad por introducir demasiada energía renovable en su mix. Se negocia, se negocia, se negocia, se negocia sin fin, pero al final no hay una mejora real, solo hay progreso. Esa negociación infructuosa, esos parches inútiles a un sistema que hace aguas, solo sirven para alimentar una frustración continua, y para convencer aún más a la ciudadanía de que la senda a seguir es la de la Reacción.

Aquéllos que creen que el Progreso aún es algo útil, que no está pasando nada, harían mejor en comprobar sus hipótesis y dejar de encandilarse con unas cifras macro que solo sirven al Capital, pero no a la Ciudadanía. Por su parte, la Ciudadanía sabe perfectamente lo que está viviendo y sabe por qué opta por lo más parecido que hay a la Conservación, que ahora mismo es la Reacción. Quienes no entienden lo que está pasando son la derecha y la izquierda. Y disfrazan su incomprensión de la realidad con grandes dosis de paternalismo mediocre con el que atizan a esa Ciudadanía a la que consideran desinformada y desorientada.

¿Es el retroceso en los valores fundamentales y democráticos la única respuesta posible al Progreso? ¿Es inevitable que la Reacción conlleve caer en un pozo del que nos costó tantos siglos salir? No, no lo es. Pero lo será si el discurso que se articula a nivel político continua centrado en el viejo eje derecha-izquierda, sin entender que el objetivo a alcanzar se encuentra en otra dirección.

Para la derecha, la Reacción le deja la opción de volver a conceptos de hace dos siglos, el de la vieja derecha de después del Antiguo Régimen que se unificó con la izquierda de entonces, recuperando los aires de los viejos tiempos, cuando las cosas se hacían «como Dios manda». Y es por eso que para la derecha es más fácil integrarse en el discurso de la Reacción. Por su lado, el mero retroceso en el tiempo desbanca a la izquierda, pues como hemos explicado al principio de este ensayo en los primeros tiempos no había una izquierda como se entiende ahora, basada en el movimiento obrero. Por ese motivo no puede haber una izquierda reaccionaria, ya que cualquier ideal de izquierda moderna ha de chocar forzosamente con la idea de izquierda que se tenía hace dos siglos. Por tanto, para la izquierda no cabe el retroceso, ha de buscar y construir algo nuevo; ahí radica la dificultad que está encontrando, el reto que tiene que superar.

Pero en realidad, la construcción de un nuevo discurso, que supere el eje derecha-izquierda y que se oponga a lo negativo del Progreso, es un reto para todos. Hay que sentar las bases de un Conservacionismo que responda a los problemas reales de la sociedad. Es preciso, aquí y ahora, construir, desde una base social amplia, un discurso alternativo. Sin miedo y sin complejos. Radicalmente democrático e irrenunciablemente decrecentista (y, aunque a mucha gente le sorprenda, debe por supuesto ser ecologista y feminista). Y se debe tener, por fin desde las instituciones, el valor de llamarle a las cosas por su nombre y proponer los cambios que se tienen que hacer. Aunque algunos piensen que no es atractivo y que con ello no se ganan votos. Hay mucho más en juego.

De Antonio Turiel extraído de su blog The Oil Crash

Otros autores, es una categoría genérica para las publicaciones de artículos interesantes de autores que nos parece bien compartir pero que no tienen vinculaciones con Algrano. En todas las publicaciones aparecerá la autoría propia así como enlaces para buscar mas información relacionada.